Flexibles und hybrides Arbeiten verändern die Anforderungen an Führungskräfte. Für sie lautet die Kunst: den Teams Freiraum und Eigenverantwortung zu geben und dabei auf effiziente Weise gute Ergebnisse zu bekommen. Fachleute für Leadership identifizieren dabei fünf Trends:

Tipp: Teambuilding bei remote arbeitenden Teammitgliedern erfordert etwas Kreativität sowie Regelmäßigkeit. Beispielsweise virtuelle Kaffeepausen oder das Feiern von Etappenzielen per Videocall ermöglichen den informellen, fröhlichen Austausch. Online-Quizspiele oder -Wettbewerbe erhöhen den Spaßfaktor. Zudem sollten für die regelmäßigen Arbeitsmeetings gedeihliche Regeln gelten, etwa Kamera an, Ablenkung aus, Check-in und Check-out, Humor und Positivität.

Nicht jedem ist die Fähigkeit zu konstruktivem Feedback in die Wiege gelegt. Eine positive Feedback-Kultur stärkt die Mitarbeiterbindung, die Motivation und die Veränderungsbereitschaft.

Führungskräfte sollten den Unterschied zwischen konstruktivem und destruktivem Feedback kennen, beherzigen und weitergeben.

Feedback-Gespräche samt Vor- und Nachbereitung kosten Zeit – die meist gut investiert und Teil der Führungsaufgabe ist.

Zu einer Feedback-Kultur gehören regelmäßige Feedbacks mit definierten Themen sowie mehrere Feedback-Formate und -Kanäle. Auch für Ad-hoc-Feedbacks sollten Zeit und Raum vorhanden sein.

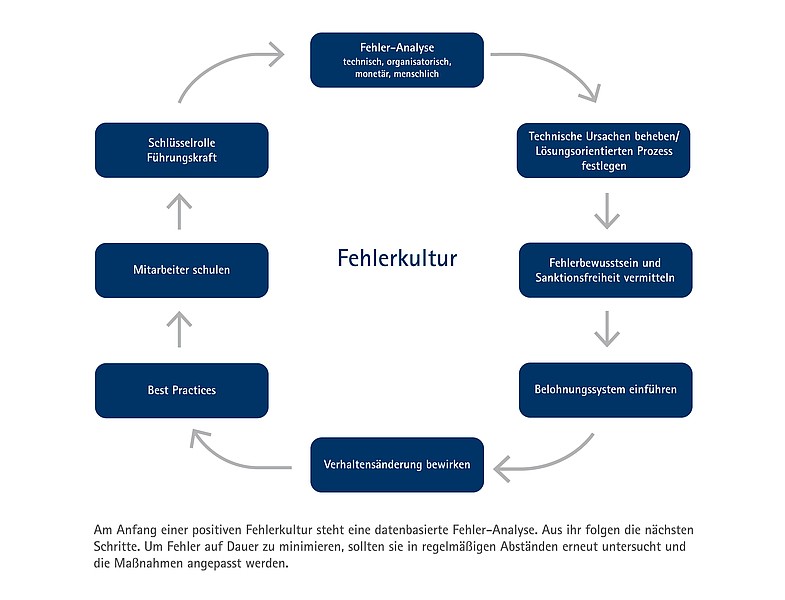

Weder Führungs- noch Fachkräfte geben gern ihre Fehler zu. Ihre Sorgen sind: Bloßstellung, Skandale, Karrierenachteile und Jobverlust.

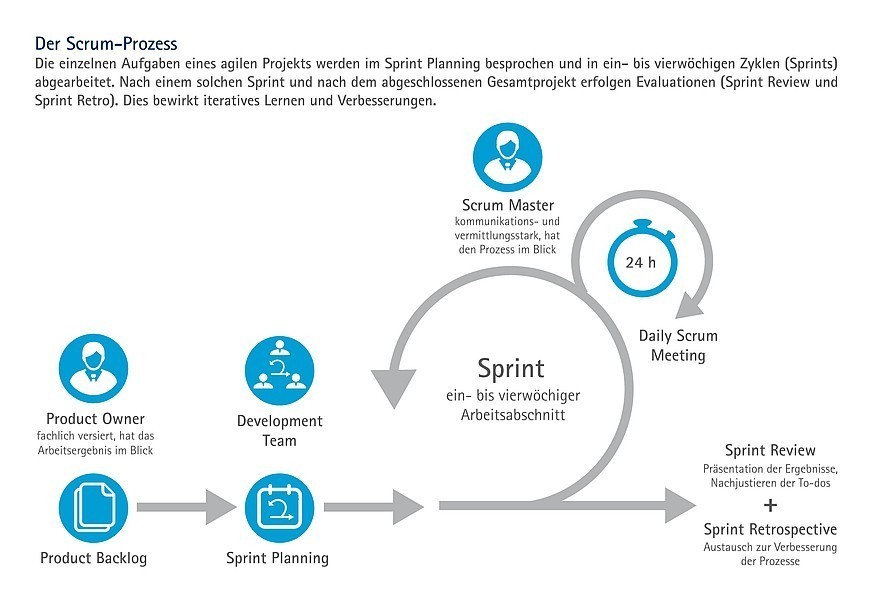

Auch in klassischen Projekten mit definiertem Ergebnis, Zeitrahmen und Budget können agile Methoden zum Einsatz kommen. Welche dies sind, entscheidet sich am besten auf der Basis solider Methodenkenntnis.

Agiles Arbeiten, etwa in Sprints, erhöht Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Davon können auch klassische Projekte profitieren.

Die explorative Phase und die strikte User-Orientierung fördern zielführende Ideen zutage.

Ein agiles Mindset stärkt die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Team, erhöht die Transparenz und die Bereitschaft, aus Fehlern oder nicht funktionierenden Ideen zu lernen.

Durch die iterative Vorgehensweise lassen sich Ergebnisse schneller prüfen und kontinuierlich verbessern. Dies kann den Projektverlauf optimieren.

B.A. Politik- und Sozialwissenschaften

Referentin Fachkräftesicherung

Würzburg

B.Sc. Geographie

Referent Standortentwicklung

Würzburg

Diplom-Geograph

Bereichsleiter Standortpolitik und Unternehmensförderung

Würzburg