Experteninterview Herr Bauer (Regierung Unterfranken)

Ein weiteres Interview führten wir mit Herrn Axel Bauer, Leiter des Sachgebiet 52 „Wasserwirtschaft“ bei der Regierung von Unterfranken.

Trinkwasser und Versorgungssicherheit

Die Datenlage bezüglich der öffentlichen Trinkwasserversorgung sei sehr gut. In den frühen 90er Jahren gab es einen steigenden Trend beim Wasserbedarf, aber Mitte der 90er Jahre führten wassersparende Maßnahmen von Privathaushalten sowie technologische Entwicklungen in der Industrie und im Gewerbe zu einem Rückgang des Verbrauchs. Aktuell sei der Trend gleichbleibend.

Der jährliche Wasserverbrauch betrage etwa 81-82 Millionen Kubikmeter, wobei in trockenen Jahren eine leichte Steigerung von 5-10% festzustellen sei. Obwohl der Jahresverbrauch insgesamt stabil sei und noch ausreichend Dargebotsreserven vorhanden seien, gäbe es dennoch Probleme mit dem Spitzenbedarf an heißen Tagen. Auf Grund der immer weiter steigenden Anzahl an Hitzetagen könne dies zukünftig zu Problemen führen.

Dieses Problem an heißen Tagen entstehe vor allem bei Quellen, die auf Trockenphasen schnell mit nachlassenden Schüttungen reagieren und damit das Dargebot eingeschränkt ist. Die Bewältigung derartiger Situationen hänge von den Möglichkeiten der jeweiligen Wasserversorger ab und stelle eine Herausforderung dar.

Die öffentliche Trinkwasserversorgung wird fast ausschließlich aus Grundwasser gespeist. Damit hängt sie natürlich mit der Entwicklung der Grundwasserspiegel zusammen. Die letzten Jahre mit ihren heißen Sommern brachten diese immer mehr zum Absinken. Grundsätzlich variieren der Grundwasserpegel und seine Ganglinien je nach geologischer Formation und dem Einfluss von Randzuflüssen. Wenn Grundwasserleiter durch Flüsse gut gestützt werden, wie z.B. in der Nähe des Mains, dann gäbe es weniger Schwankungen. In den letzten heißen Jahren befanden sich in Unterfranken bereits bis zu 75 Prozent der Grundwassermessstellen auf einem niedrigen bis sehr niedrigem Niveau. Das Absinken der Grundwasserspiegel stelle einen landesweiten Trend in Bayern dar.

Etwa 90 Prozent des Gesteins der Region bestehen aus festem Gestein wie Muschelkalk, Keuperformationen und Bundsandstein, was einen sehr schwierigen Untergrund darstelle. Dieser Untergrund biete kein gutes Wasserspeichervermögen, zeige jedoch eine schnelle Reaktionszeit bei nassen Wintern, bei denen sich der Grundwasserstand wieder erholt. Bei trockenen Sommern könne dieser jedoch schnell absinken. Insgesamt handelt es sich um empfindliche Grundwasserleiter. Besonders große Herausforderungen innerhalb der Region bestehen im Raum Bad Königshofen. Die Brunnen dort können den Wasserbedarf kaum mehr decken. Deshalb bestehen Überlegungen, dass sich die dortigen Wasserversorgungen untereinander besser vernetzten und diese Teilregion an die Wasserversorgung Oberfranken anzuschließen.

Schwierige Diskussionen um Wasser konzentrieren sich aktuell hauptsächlich auf die Bewässerung in der Landwirtschaft. In den trockenen Gebieten könne den angefragten Entnahmemengen kaum mehr zugestimmt werden. Die Landwirtschaft stehe vor deutlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Bewässerung, und die Frage laute auch, welche Kulturen zukünftig noch angebaut werden können. Eines der Gebiete, die sich für die Zukunft Lösungen überlegen müssen, sei dabei die Bergtheimer Mulde.

Die Neubildung von Grundwasser stehe unter Druck und sinkt aufgrund der ausgeprägten Dürrephasen immer weiter ab. Wo früher im Durchschnitt noch 100 mm pro Jahr aufgefüllt wurden, seien es heute z.B. nur noch 90 mm.

Manche Wasserversorger seien gezwungen, sich auf Quellen zu konzentrieren, da das Grundwasser in vielen Gebieten schwer zugänglich sei bzw. der felsige Untergrund keine nennenswerten Grundwasservorräte bereithalte. Die Prognose aus einer Fallstudie in der Rhön besagt, dass das Jahresdargebot aus Brunnen im Durchschnitt und unter Berücksichtigung des Klimawandels bis zum Jahr 2035 um fünf Prozent abnehmen wird. Selbige Studie prognostiziert eine Abnahme des Jahresdargebots aus Quellen von 7,5 Prozent. Laut Herrn Bauer seien die Ergebnisse aus der Rhön auf ganz Unterfranken übertragbar. Sicher variieren die Werte von Region zu Region, aber es gäbe praktisch keine Region in ganz Bayern, in der der Trend umgekehrt sei und das Wasserdargebot steige.

Die Wasserversorgung ist eine kommunale Pflichtaufgabe, und es werde darauf geachtet, dass sich Versorger nicht gegenseitig Konkurrenz machen. Die Trinkwasserversorgung in Unterfranken sei zwar nicht generell in Gefahr, dennoch müssen sich die Wasserversorger, ob der bisher genannten Herausforderungen, für die Zukunft rüsten. Die Lösung könne laut Bauer in einer stärkeren Vernetzung der Wasserversorger liegen, in einer stärkeren Beileitung von Fernwasser aus anderen Regionen Bayerns, in der Erschließung noch vorhandener Dargebotsreserven sowie in einer gut ausgebauten technischen Infrastruktur. Wasserverluste aufgrund maroder Leitungen sollten in jedem Fall möglichst kurzfristig behoben werden.

Fernwasser hat derzeit noch einen eher geringen Anteil von vier Millionen Kubikmetern Trinkwasser pro Jahr, stelle aber für eine Reihe von Wasserversorgungen eine wichtige Unterstützung dar. Dies werde in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Die Vision von Herrn Bauer ist, dass sowohl die Fernwasserversorgung Franken (FWF) als auch die Fernwasserversorgung Oberfranken (FWO) als Zulieferer dienen können. Den Herausforderungen, denen vor allem kleinere Versorger entgegensehen, könne mit größere Wasserversorgungsverbünden begegnet werden.

Probleme zwischen dem Main und Unternehmen

Für Unternehmen, die den Main nutzen, z.B. mit Kühlwasserentnahmen oder Einleitung von gereinigtem Abwasser, werden die Nutzungsbedingungen immer wichtiger. Bei einem zu geringen Sauerstoffgehalt und zu hohen Temperaturen im Main tritt der Alarmplan Main in Kraft. Seit seiner Einführung 2015 habe es jedes Jahr zumindest Vorwarnungen, in manchen Jahren auch Phasen mit Warnungen, kurzfristig kam es bereits zu einer Alarmsituation am bayerischen Untermain gegeben.

Bei Eintritt eines solchen Szenarios werden Warnungen ausgegeben und Kontakt zu den betroffenen Betrieben aufgenommen. Bisher habe es keine betrieblichen Schadensfälle gegeben. Die betriebseigenen Kläranlagen sollen z.B. während dieser Zeit keine Revisionsarbeiten durchführen, die Auflagen in den Genehmigungsbescheiden müssen strikt eingehalten werden und es sei alles zu unternehmen, um Störfälle zu vermeiden.

Die im Alarmplan Main verankerten Maßnahmen basieren auf freiwilliger Basis. Doch auch in den Einleitungs- und Nutzungsbescheiden werden die Anforderungen sukzessive festgeschrieben. Dies betrifft also vor allem Neuzulassungen, wobei es sich jedoch immer um eine Einzelfallbeurteilung handelt.

Auch wenn Kläranlagen einen Großteil der Stoffe aus dem Abwasser entfernen, bleibe immer noch eine Restbelastung im gereinigten Abwasser. Unser Entwässerungssystem sei deshalb auch auf die Selbstreinigungskraft der Gewässer ausgelegt. Wenn diese aufgrund des Klimawandels und geringerer Abflüsse nachlässt, müssen auch hier die zugelassenen Werte angepasst werden. Genau aus diesem Grund, der Verdünnung, sei die Überleitung der Donau in den Main sehr wichtig. Der Kühlungseffekt dagegen sei mit 0,1 – 0,2 Grad nur minimal. Der Main selbst habe in Trockenzeiten nur einen geringen Abfluss. Durch die durchgehenden Stauhaltungen fällt dies aber nicht auf. Bei geringen Abflüssen steht das Wasser in den Stauhaltungen oft mehrere Tage, wodurch sich das Problem der Stoffablagerung, die über die Kläranlagen in den Main gelangen, verschlimmere.

Bedenken äußert Herr Bauer auch im Hinblick auf Gewitterfronten mit Starkniederschlägen. Dadurch könne ein deutlicher Schadstoffzufluss in die Gewässer auftreten, wenn Kanäle nur begrenzt Regenwasser aufnehmen können und große Wassermengen in die Gewässer entlasten müssen. Die Entlastungsbauwerke haben zwar mechanische Reinigungseinrichtungen. Aber es bestehe durchaus eine Gefahr für den Lebensraum des Mains aufgrund der Belastung des Regenwassers mit Vogelkot, Reifenabrieb und anderen Stoffen.

Maßnahmen

Ein Blick in andere Bundesländer zeigt was möglich ist: in Baden-Württemberg gibt es ihn schon – den Wassercent. Hierbei handelt es sich um eine Wasserbenutzungsgebühr pro Kubikmeter Grundwasserentnahme. Das Geld soll wieder in den Wasserschutz reinvestiert werden, so würden die Kosten des sinkenden Grundwasserspiegels auf die verursachenden Parteien verteilt werden. In Bayern wurde ein solcher Wassercent (noch) nicht eingeführt.

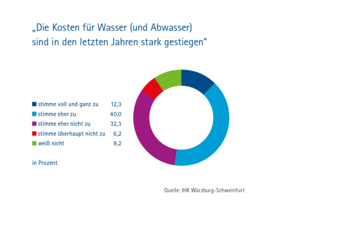

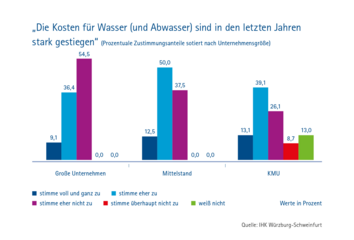

Aufgrund der Herausforderungen, auf die viele Wasserversorger in Zukunft reagieren müssen, ist dennoch mit Preissteigerungen zu rechnen. Grundsätzlich muss die Wasserversorgung kostendeckend betrieben werden, was bedeutet, dass die Beiträge und Gebühren angepasst werden müssen. Der Freistaat Bayern bietet Förderprogramme und Beratungsdienste für Wasserversorger an. Was aber nichts daran ändert, dass die Versorger in eigener Zuständigkeit und Verantwortung handeln müssen.

Eine zusätzliche Unterstützung der Regierung von Unterfranken ist die Wasserversorgungsbilanz. Sie stellt das natürliche, nutzbare Wasserangebot dem Wasserbedarf gegenüber. Dadurch kann man erkennen, wie es um die Wasserreserven steht und in welchen Regionen sie besonders knapp sind. Das Dokument ist im Internet frei verfügbar.7 „Insgesamt sind wir zum größten Teil ausreichend versorgt, aber es gibt für die Zukunft noch viel Arbeit, die geleistet werden muss.“ lautet das Fazit von Herrn Bauer - was den Stand in der Region sehr treffend beschreibt.

Schlussfolgerung

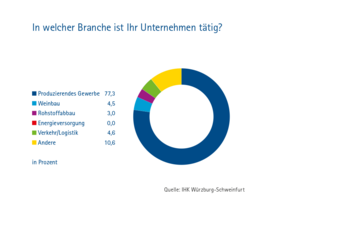

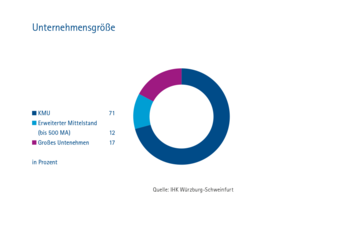

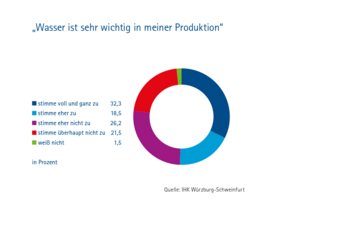

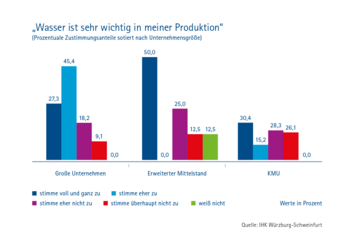

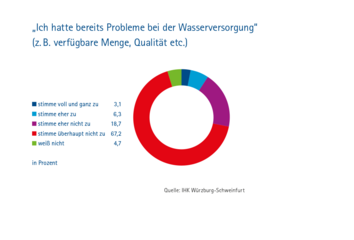

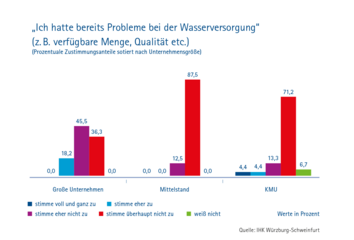

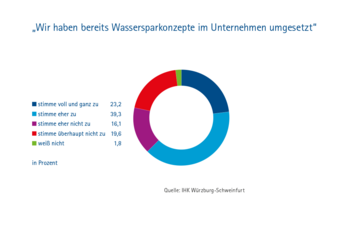

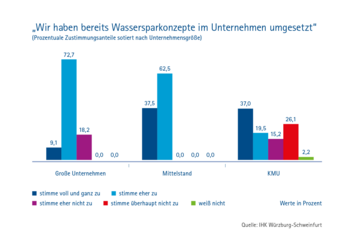

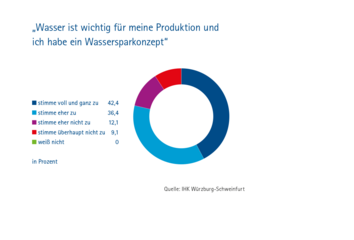

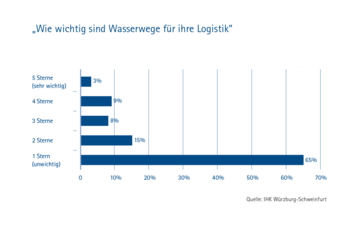

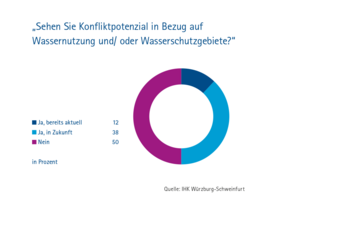

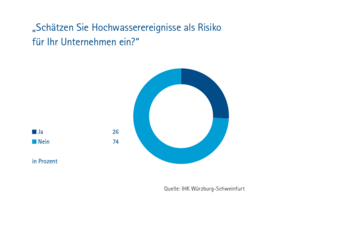

Die Auswertung der Umfrage zum Wassermangel in der Region Mainfranken zeigt deutlich, dass der Klimawandel die Situation verschärft und zu zunehmenden Herausforderungen führt. Die ansässigen Unternehmen sind sich dieser Problematik bewusst und haben bereits begonnen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Sie verfügen über ein gewisses Maß an Wissen über Lösungskonzepte zur Bewältigung des Wassermangels.

Aus dem Interview mit Herrn Bauer erführen wir, dass die zuständigen Behörden sowie die Politik sensibilisiert sind; aber auch, dass die regulatorischen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Grundwasserentnahme verschärft werden könnten.

Neben der Wasserentnahme wird der Einleitung in die Oberflächengewässer eine stärkere Aufmerksamkeit zuteilwerden – ein Aspekt, der beim Thema Wassermangel und Trockenheit oft übersehen wird und einen Großteil der produzierenden Unternehmen betrifft.

Angesichts dieser Entwicklung sind die ansässigen Unternehmen gefordert, sich intensiver mit der Wasserproblematik auseinanderzusetzen und nachhaltige Lösungen zu finden. Es wird empfohlen, die Bemühungen zur Wassereinsparung und effizienten Wassernutzung zu verstärken sowie alternative Wasserquellen in Betracht zu ziehen. Zudem sollten sie in enger Zusammenarbeit mit der Politik und anderen relevanten Akteuren an innovativen Konzepten arbeiten, um den zukünftigen Herausforderungen des Wassermangels zu begegnen. Anträge, die das Wasserrecht betreffen – ob Entnahme oder Einleitung - sollten künftig sehr sorgfältig und umfassend gestellt werden sowie alle Beteiligten frühzeitig eingebunden werden.

Die Umfrageergebnisse verdeutlichen die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes, der sowohl die unternehmerische Verantwortung als auch die politischen Maßnahmen berücksichtigt. Durch eine kooperative Zusammenarbeit können die Unternehmen dazu beitragen, die Auswirkungen des Wassermangels zu mildern und gleichzeitig ihre eigene Resilienz und Nachhaltigkeit zu stärken.

Autorinnen: Pauline Schulz, Jacqueline Escher